Wie wird Glücksklee gemacht?

Nachdem wir unsere Schweine, Hufeisen, Kronen, Glocken, Pilze und Herzen zu Klump gegossen hatten, drehte sich die Frage um den vierblättrigen Tischschmuck: Wo kommt eigentlich der Glücksklee her, bzw. wie wird er gemacht?

Ist dies eine hochgezüchtete Pflanzenart des bei uns einheimischen, dreiblättrigen Klees? Oder stammt der Glücksklee irgendwo vom Equator, wird dort von Einheimischen aus dem Urwald gepflückt und billig verkauft (weil dort unbedeutendes Unkraut) und tonnenweise in Industrieländer geflogen? Steckt dahinter gar ein ähnlicher Globalisierungsthriller wie hinter der Nordmann-Tanne? Die Nordmann-Tanne wird hundertmillionenfach in Dänemark in Plantagen als Weihnachtsbaum angebaut, ist aber eigentlich ein seltener Baum und im westlichen Kaukasus und im Ostpontischen Gebirge in Georgien, Russland und der nordöstlichen Türkei heimisch. Da die Nordmann-Tanne ausgewachsen ein sehr hoher Baum ist, werden in den dänischen Plantagen überwiegend Jungbäume als Weihnachtsbäume gefällt. Diese jungen Bäume jedoch haben noch keine Zapfen und Samen ausgebildet, sodass man, um neue Nordmann-Tannen zu züchten, immer wieder Zapfen aus dem Kaukasus etc. importieren muss. Die Zapfen der Nordmann-Tanne – einem sehr hohen, eher seltenen Baum – befinden sich an der Baumspitze und müssen von Menschen dort oben gepflückt werden. Zapfensammler ist dort ein traditioneller Beruf, doch weil die Nachfrage so groß ist, werden immer mehr Zapfen gepflückt und immer seltener. Um weiterhin vom Zapfensammeln zu leben, müssen die Zapfensammler immer höher hinaus klettern und haben gelegentlich tödliche Arbeitsunfälle. Das sind ja nun eigentlich Zustände, die man nicht gerne mit seinem Weihnachtsbaum in Verbindung bringen möchte. Zustände, wie man sie aus chinesischen Fabriken hört, wo unsere Technik-Gadgets hergestellt werden. Verbirgt sich nun hinter dem vierblättrigem Klee – unserem Symbolträger des Glücks – ein ähnlicher Krimi. Oder ist unser vorliegende Glücksklee gar ein strahlendes Abfallprodukt der Genforschung?

Wir haben lange hin und her überlegt. Es gab auch eine herrlich verworrene Verschwörungstheorie mit Außerirdischen. Die Wahrheit ist aber, dass der bei uns zu Silvester verkaufte Glücksklee ursprünglich aus Mexiko kommt und 1837 in England als Zierpflanze eingeführt wurde (sagt die Wikipedia). Wieder was gelernt.

Statt eines Rückblicks …

In obigem Bild hat mich meine Tochter porträtiert, wie ich in das vergangene Jahr zurückblicke, dabei jedoch vorwärts (in diese Richtung —> ) in das neue Jahr schreite.

Jahresrückblicke liegen mir nicht. Ich versuche ja an sich, in der Gegenwart zu leben und positiv in die Zukunft zu blicken (sic!). Gerade als „Bedenkenträger“, zu dem ich dieses Jahr gern von anderen hochstilisiert wurde, muss man ja viel detaillierter in die Zukunft blicken und Ausschau halten nach all den Steinen, die uns im Weg liegen könnten – in Projekten wie in der Liebe. Was ja aber beides eigentlich auch das Selbe ist. (Klick- und Leseempfehlung!).

Gute Vorsätze habe ich keine. Ich sehe das wie Calvin. ICH muss mich nicht ändern. Die Anderen müssen sich ändern! Kleiner Spass.

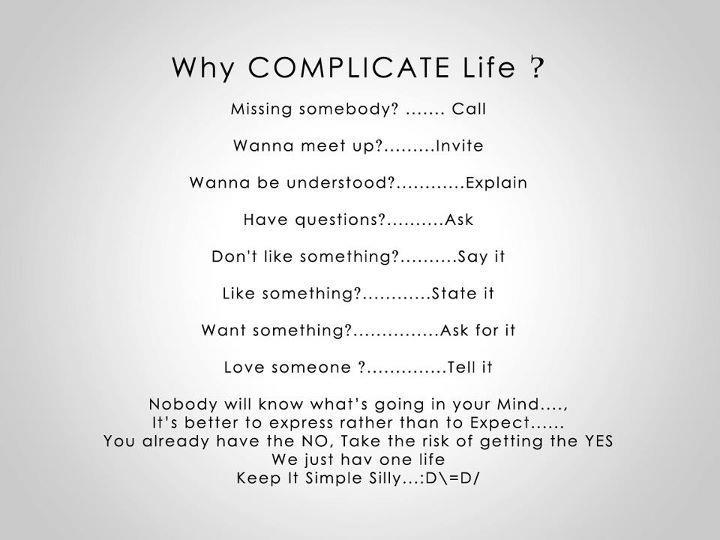

Es würde uns allen sicher gut tun, nicht immer alles so kompliziert zu machen. Mehr Handlung als Reaktion, das nehme ich mir zumindest bewusst vor. Ihr Lieben, vom „leidenden Leben“, irgendwo auf Facebook habe ich vorhin dieses Bild wegkopiert, dass eine gewisse Lebenshilfe gibt.

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches 2012. Lasst uns was draus machen. Nicht meckern, machen!

PS: Und alle sollten überhaupt mehr gute Filmklassiker schauen. Kann man nämlich auch was von lernen. Ein guter Start hierzu verbirgt sich hinter folgendem Link. 435 Free Movies Online: Great Classics, Indies, Noir, Westerns & More | Open Culture.

Film: Whiskey mit Wodka

„Whiskey mit Wodka“ (Dtl. 2009; Regie: Andreas Dresen; mit Henry Hübchen, Corinna Harfouch uva.) :::: gesehen am 18.12.2011 als Videostream

Mein erster Film auf einem iPad war nun schließlich gestern Abend Andreas Dresens Film „Whiskey mit Wodka“ gestreamt aus der arte Mediathek auf der ganz brauchbaren iPad und iPhone App von arte. Brauchbar? Na, man kann halt einiges aus dem arte Programm noch ein paar Tage später auf Handy oder Tablett nachsehen. Kennt man ja, Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen gibt’s ja nun schon eine Weile. Aber so auf dem Handy oder dem Tablett ist’s natürlich noch mal viel mehr wahr gewordene Science Fiction.

Der Film selber ist ein Film übers Filmemachen und baut auf einer Begebenheit auf, die man vom Theater zwar kennt, die im Film aber eher selten ist, zu der es wohl aber mal in der Defa-Filmgeschichte kam: Die Zweitbesetzung, um Ausfälle zu verhindern. Im Film wird ein alkoholgefährdeter, alternder Schauspielerstar plötzlich bei den Dreharbeiten zu einem neuen Film mit einer jüngeren Zweitbesetzung seiner Hauptrolle konfrontiert. Dadurch entsteht natürlich ein komisches Wirrwarr zwischen den beiden Konkurrenten, aber auch zwischen den weiblichen Darstellerinnen und ihren Rollen. Sie müssen schließlich jede Szene des Films im Film doppelt so oft mit jeweils dem anderen Darsteller spielen. Natürlich behandelt der Film im Film auch noch eine in den 20ern angesiedelte Dreiecksbeziehung, in der Alter und Jugend als KonkurrentInnen auf den Plan treten. Das ganze ist erfrischend melancholisch erzählt und erinnerte mich ein bisschen an Woody Allen – nicht nur durch den dauernden 20er Jahre Jazz im Hintergrund.

„Auf der Zugfahrt vom Kinofest Lünen, wo wir „Sommer vorm Balkon“ vorstellten, zurück nach Berlin erzählte mir mein Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase von diesem kuriosen Treppenwitz der Filmgeschichte. Ich kannte das vom Theater, aber beim Film ist es ein Unikat. Ich hätte nie gedacht, dass es das wirklich gegeben hat.

Ich habe mit dem Regisseur des DEFA-Zweiteilers „Schlösser & Katen“ von 1957, Kurt Maetzig, telefoniert. Er sagte mir, dass er das aus rein pädagogischen Erwägungen gemacht habe, quasi um seinen dem Alkohol ergebenen Hauptdarsteller auf den Weg der Tugend zurückzuführen, was auch einigermaßen gelungen sein soll. Das war aber nur die Anregung für „Whisky mit Wodka“.“ (Andreas Dresen zum Film im Interview mit kino.de)

Man muss sich das mal vorstellen: Eine Filmproduktion macht extra Budget locker, um eine Zweitbesetzung einzusetzen, aus pädagogischen Erwägungen, damit der Hauptdarsteller sich zusammenreisst und während der Dreharbeiten nüchtern bleibt. Tolles Ding, die DEFA in den 1950ern.

Der Film wird noch 2-3 Tage in der arte Mediathek zu sehen sein, schätze ich.